De Creys Malville en 1977 à Sainte-Soline en 2023, qu’avons-nous appris ?

Les récents enregistrements des caméras installées sur les gendarmes en charge de la répression à Sainte-Soline et dévoilés plus de deux années plus tard au grand public grâce à la presse d’investigation (Mediapart et Libération) ont légitimement écœuré la plupart des personnes qui en ont pris connaissance. Ils ont brutalement réveillé chez les participants des souvenirs douloureux et mis en évidence une violence policière devenue systémique au sein de la politique du « maintien de l’ordre» en France. On ne peut s’empêcher de penser aux attitudes et propos que gendarmes et policiers ont pu tenir entre eux lors d’autres répressions : Gilets jaunes, étudiants, révoltes des banlieues, Sivens, déchets radioactifs à Bure, A69, retraites et autres… Ces révélations m’ont aussi ramené quelques décennies plus tôt, dans les années 70.

Le plan Messmer décidé autoritairement en 1974 et la construction de la centrale nucléaire de Creys-Malville dans l’Isère : des gardes mobiles prêts à tuer !

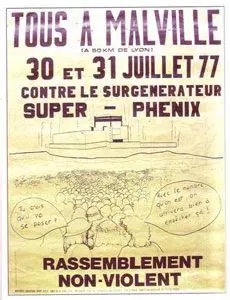

1974 : le plan Messmer (du nom du Premier ministre de l’époque) lançait autoritairement la construction du parc français de centrales nucléaires : « Aucune consultation de la population, décisions imposées par la force, l’industrie nucléaire porte depuis lors la marque de l’opacité et du coup de force totalitaire ». Un mouvement de contestation d’envergure internationale et qui ne cessera de grandir lors de cette décennie, se développe alors accompagné d’un symbole qui restera célèbre sous la forme d’un soleil souriant accompagné par la phrase : « Nucléaire ? Non merci ». Dans les projets, un surgénérateur, capable, en principe, de produire son propre combustible est imposé. Il sera dénommé avec beaucoup de prétention Superphénix et localisé dans le nord du département de l’Isère à proximité de Morestel. Alors que des manifestations antinucléaires éclatent en divers endroits dont Fessenheim en Alsace, un mouvement se crée à Grenoble et dans les villes environnantes pour lutter contre Superphénix et ses dangers potentiels, avec notamment la production de plutonium comme combustible et l’utilisation du sodium comme réfrigérant ! Un tel mouvement deviendra rapidement international et se concrétisera par au moins deux actions phare : une première manifestation/occupation en 1976, assez vite réprimée (l’année de la pose de la première pierre), puis la grande manifestation du 31 juillet 1977 avec plusieurs dizaines de milliers de participants (au moins 50 000), manifestation qui devait se conclure par un mort, Vital Michalon, plusieurs amputations et une centaine de blessés, a minima. Lors de cette journée, plusieurs cortèges s’étaient élancés en différents points. Nous marchions en direction du chantier sur une petite route au moment de rentrer dans la zone interdite décrétée par les autorités. Nous devions être plusieurs centaines dans notre groupe lorsque les gardes mobiles nous ont bloqué le passage, nous intimant l’ordre de nous disperser et repartir. Un cortège entièrement pacifique qui, devant l’injonction, décide de s’asseoir, plutôt que d’obéir. Une fois les sommations passées, nous avons vu les gardes mobiles se rapprocher et tenir leur fusil de manière à s’en servir comme de matraques. Étant assis au troisième ou quatrième rang, j’ai vu des copains et copines apeuré-es se faire frapper à coup de crosses et de matraques. Un camarade à mes côtés a reçu un coup sur la tête. Une violence incroyable accompagnée de commentaires totalement mensongers issus de l’autorité auprès des quelques médias de l’époque Une violence policière qui se traduisit par un terrible bilan.

Une violence soutenue et encouragée par le Préfet de l’époque, René Jannin, ancien préfet de police à Alger durant la guerre d’Algérie, qui, selon Sortir du nucléaire, avait déclaré le 28 juillet 1977 : « S’il le faut je ferai ouvrir le feu sur les contestataires ». Mais à ce moment-là, pas de vidéos, pas de médias alternatifs, pas de caméras piétons sur les gardes mobiles pour démonter la communication officielle. Une communication haineuse à l’encontre des protestataires, du mort et des blessés, y compris particulièrement xénophobe étant donné la présence d’Allemands, de Suisses et d’Italiens dans les cortèges (2). Une horreur !

Finalement, Superphénix a pu être construit et sa production débuter en 1986 pour se terminer définitivement en 1997 ! 11 années émaillées de multiples incidents. Une très courte vie résumée ainsi par l’anthropologue Christine Bergé : « Dix ans de construction, trente ans de déconstruction. Entre les deux, le plus grand surgénérateur du monde aura vécu onze ans ». Un gaspillage qui aura causé des drames humains, issu d’un entêtement de l’État indifférent face aux revendications citoyennes. Au moment, où les mégabassines apparaissent de plus en plus comme des outils gaspilleurs énergétiquement et beaucoup trop coûteux, un modèle économique insupportable, donc avec un avenir aussi incertain que celui de Superphénix, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle.

Un sentiment de déjà vu qui ne cesse de se renouveler et se renforcer au fil des décennies

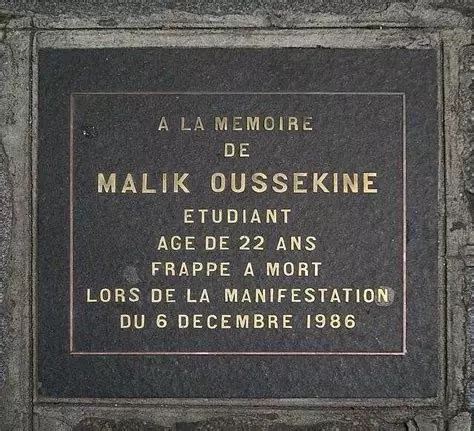

En 1986, Malik Oussekine, un jeune étudiant de 22 ans, manifestant pacifique à Paris, est battu à mort par les fameux Peloton des Voltigeurs Motoportés, dont les Brav-M créées en 2019 sont les héritiers actuels. Des pelotons faits pour susciter la terreur et que nous avons subi à Sainte-Soline sous leur version rurale, en quads. Rémi Fraisse paiera de sa vie en 2014, sa participation pacifique à une manifestation contre le barrage inutile et de toutes manières largement démesuré (comme les rapports d’experts l’ont démontré) de Sivens. En 2023, la deuxième manifestation contre la mégabassine de Sainte-Soline se solde par deux blessés très graves, dont le pronostic vital a été engagé et qui, en 2025, conservent encore de multiples séquelles, et 200 blessés répertoriés, dont au moins 40 grièvement. N’oublions pas non plus les répressions brutales contre les opposants au site d’enfouissement de Bure et celles et ceux qui militent contre l’A69. Il faut intégrer à ce bilan la violence de l’Etat vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes à partir de 2018, certaines manifestations contre les projets de réforme des retraites, les répressions suite aux révoltes des banlieues et celles devenues coutumières ainsi que celles concernant les actions de solidarité avec la Palestine. Les luttes se prolongent avec quelques victoires et beaucoup de défaites tout en étant de plus en plus réprimées.

Des années 70 à 2025, 55 ans de luttes pour quel bilan ?

Ces 55 années de militantisme, de luttes, de victoires et d’échecs, sans occulter quelques compromissions, certes temporaires mais bien réelles (1), c’est aussi le fil conducteur de ma vie. Avoir 70 ans en 2025 me donne le droit de regarder derrière moi, tenter un bilan, être clairvoyant sur la situation actuelle et ce que nous laissons aux nouvelles générations. Comment avons-nous agi, nous qui étions jeunes dans les années 70, cette période marquée par d’incroyables bouleversements et la montée d’une prise de conscience des limites de notre expansion humaine ? Comment avons-nous agi face à la destruction du vivant ? Comment avons-nous agi ou laissé faire face à cet incroyable ethnocide des civilisations paysannes et le déni de tout un savoir-faire accumulé pendant des siècles ? Comment avons-nous milité ? Pourquoi nous sommes-nous finalement assez vite intégrés dans une société que nous refusions au départ, quitte à faire des compromissions, sans avoir l’impression de se renier ?

Nous avons cru au développement durable des années 80 pour finalement s’apercevoir tardivement, au moins pour certains d’entre nous, de cette formidable arnaque, une trouvaille pour permettre aux multinationales de s’habiller de vert tout en continuant d’opprimer les humains et détruire le vivant. On y a tellement cru que nous avons promu cette éducation au développement durable, pain béni pour le capitalisme. Puis ce fut le tour de la transition énergétique, une transition qui s’éternise sans réelles avancées et qui met en avant notre réputation de « mangeurs de terre » tel que nous qualifie le peuple amazonien Yanomani car « nous creusons la terre sans répit tels des tatous géants ». C’est une évidence : « Le capitalisme est fondé sur l’extraction ! L’activité la plus énergivore et destructrice aujourd’hui présentée comme une activité « verte » et « responsable » pour permettre la transition ! » Il faut lire sur ce sujet Célia Izoard (2) qui nous explique que « les mines de cobalt au Maroc, présentées par certains constructeurs automobiles comme soi-disant « responsables » et/ou « équitables », extraient de fortes quantités d’arsenic, exigent beaucoup d’eau et exploitent des travailleurs dans des conditions très précaires. Il s’agit, en 2024, d’un système prédateur et colonial ». Il y a des compromissions parfois involontaires, mais d’autres délibérées : que dire de ce mouvement de la protection de la nature dans lequel j’ai baigné et qui n’a cessé depuis les années 80 de s’allier avec les pires destructeurs et oppresseurs ? De ces quelques associations de protection encore présentes au Festival du film ornithologique de Ménigoute, mais qui ne revendiquent plus rien ou presque plus rien ? De ce mouvement politique les Verts, incapable de s’opposer frontalement au capitalisme alors que ce système est à la racine de la plupart de nos maux actuels ?

Il ne s’agit ni de se flageller, ni de se poser en donneur de leçons. Nous avons conquis des victoires, certes et nous en obtenons et obtiendrons encore. Mais nous avons un devoir vis-à-vis des nouvelles générations : celui de reconnaître aussi nos erreurs qui nous amènent tous et toutes et quel que soit notre âge, face à la situation actuelle. Alors que nous luttons depuis au moins un demi-siècle, voire plus, nous sommes confrontés à un monde de moins en moins vivable avec des destructions toujours plus importantes, d’où une volonté pour certaines et certains de se radicaliser au point de souffrir d’une répression qui ne cessera de se renforcer. Les paroles et les actes des gendarmes en 2023 à Sainte Soline enfin dévoilés sont semblables à ceux exprimés par le préfet Jannin en 1977. Ils devraient nous réveiller alors qu’au même moment, un postulant a priori bien placé dans la prochaine course à la présidentielle nous promet de « faire de la France le pays le plus répressif d’Europe » (3).

Modifier l’intérieur d’un système ou privilégier un changement radical et rapide ?

L’École de Palo Alto (4) est une école de thérapeutes qui, dans les années 70, préconise des interventions courtes et efficaces pour solutionner la souffrance des patients. Les thérapeutes exposent l’existence de deux sortes de changements : le « changement 1 », qui prend place à l’intérieur d’un système donné qui, lui, reste inchangé ; le « changement 2 », qui modifie le système lui-même. Pour ces chercheurs, un système qui passe par tous les changements internes possibles, sans effectuer de changement systémique, est décrit comme prisonnier d’un jeu sans fin. Il ne peut pas engendrer de l’intérieur les conditions de son propre changement. L’École de Palo Alto formule le questionnement ainsi : « qu’est ce qui dans ce qui se passe actuellement fait persister le problème et que peut-on faire ici-maintenant pour provoquer un changement ? » La tentation de transposer ces réflexions à l’ensemble des problèmes que nous avons évoqué est grande car depuis plus d’un demi-siècle, nous avons probablement privilégié les changement de niveau 1 avec les résultats que nous connaissons. Il serait grand temps d’agir pour provoquer des changements de niveau 2 et rapidement.

Facile à dire !

(1) J’entends ici par le mot « compromission » le fait d’avoir, par moments, conclu des arrangements par facilité plus que par volonté stratégique.

(2) Célia Izoard. 2024. La ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur les métaux à l’ère de la transition, Seuil.

(3) Paroles prononcées par Jordan Bardella du Rassemblement national le dimanche 2 novembre 2025 sur LCI !

(4) Paul Watzlawick, John H. Weakland et Richard Fisch, Changements. Paradoxes et psychothérapie (1975), Edition Points, 2014.