Créé en 2015, le Parc national Hunsrück-Hochwald est le plus jeune Parc national d’Allemagne. Ce parc, essentiellement forestier, s’étend sur deux Länder : la Rhénanie-Palatinat (90 %) et la Sarre (10 %). Il a fait l’objet d’un processus participatif inédit dans le contexte régional et national.

par Jean-Claude Génot *

De la décision politique à l’acceptation citoyenne

Tout commence par la Stratégie nationale pour la diversité biologique définie par le Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire en 2007. Cette dernière prévoit de mettre 10 % des forêts publiques en évolution naturelle. Le gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat a décidé d’atteindre cet objectif sachant que ce Land est le plus boisé du pays avec 42 % de couvert forestier. En 2011, un accord de coalition entre les sociaux-démocrates (SPD) et les Verts arrivés au pouvoir dans le Land prévoit la recherche d’une zone appropriée pour un Parc national. Il est demandé que les zones potentielles soient étudiées sous l’angle de l’économie, de la conservation de la nature, du développement régional et de l’acceptation.

Cette démarche doit se faire avec la participation des citoyens et des communes locales. Le travail a débuté par une présélection des grandes zones forestières appartenant à l’Etat. Le Land a estimé qu’une procédure « descendante » entraînerait une forte résistance pour un projet aussi complexe qu’un Parc national. C’est pourquoi il a lancé un appel à manifestation d’intérêt dans les cinq zones présélectionnées. Parmi celles-ci, la forêt du Palatinat, qui jouxte les Vosges du Nord, était un bon candidat potentiel car elle possède la plus forte proportion de forêts d’Etat. C’est un Parc naturel, ou Naturpark, qui représente la partie allemande de la réserve de biosphère transfrontalière Pfälzerwald–Vosges du Nord, dont 3 % des forêts sont classées en aires centrales, soit en réserve intégrale sans chasse. Mais une réunion publique où le projet de Parc national était exposé a suscité une forte opposition, entretenue au préalable par les réseaux sociaux et les remous du climat de violence causés lors de la création du Parc national de la Forêt Noire. De ce fait, le responsable administratif de l’arrondissement (équivalent d’un sous-préfet) a décidé de ne pas répondre à la manifestation d’intérêt. Dans une autre zone (Soonwald), la question du bois de chauffage a cristallisé la résistance au projet malgré des garanties sur l’approvisionnement en bois des populations locales.

Finalement, c’est dans le Hunsrück, une région faible structurellement et en déprise démographique, que la démarche s’est enclenchée avec comme question centrale, celle de savoir si un Parc national peut être un outil de développement régional. De plus, le fait que ce projet concerne deux Länder (Rhénanie-Palatinat et Sarre) était aussi un défi. La phase de dialogue a débuté en mai 2012. Plus de 400 entretiens ont eu lieu sur 19 mois (en 2012 et 2013) au niveau communal avec des associations, des clubs, des chambres de commerce et d’industrie, des entreprises, des partis politiques, des élus locaux et des représentants d’administrations (une centaine d’organisation au total). De nombreux sujets ont été abordés comme l’accès au territoire, les scolytes, la chasse, le bois de chauffage et la cueillette de champignons. Une association des amis du Parc national s’est constituée, mais également une association des opposants avec comme slogan « Oui à la nature, Non au Parc national ». Un dialogue social a également eu lieu avec les services forestiers pour discuter des perspectives pour leur situation professionnelle individuelle. Ainsi la plupart du personnel du Parc national est originaire de l’administration forestière, les forestiers sont devenus des rangers. Une association spécialisée a été mandatée par le Ministère de l’environnement pour mettre en œuvre le processus de participation citoyenne.

Après cette phase de dialogue intensif et le recueil de contributions écrites, le Ministère de l’environnement a rédigé un document en vue de la création du Parc national et du développement durable de la région. Ce document a été présenté lors de forums et soumis à un vote des communes et de tous les groupes rencontrés lors de la phase de dialogue. Sur 101 communes, si on prend en compte le nombre d’habitants et la superficie des communes concernées par le projet, 90 % ont approuvé les dispositions explicitées dans le document de présentation du parc. En Sarre, les communes concernées et le parlement du Land ont également approuvé le projet. Début 2014, le processus législatif a débuté pour la création du Parc national dans les deux Länder.

Le Parc national a été créé officiellement le 1er mars 2015. C’est le seizième Parc national allemand. La phase participative qui a présidé à la création du parc est inscrite dans le droit et se matérialise par la mise en place d’un forum citoyen et d’un conseil consultatif. Aussi ouverte soit-elle, la démarche participative mise en œuvre n’aurait pas eu le même impact sans l’implication de Harald Egidi, ingénieur forestier et bon diplomate devenu directeur du Parc national. En effet, ce dernier a travaillé au service forêt du Ministère de l’environnement à Mayence et est originaire du Hunsrück, ce qui lui a donné probablement de la motivation et des connaissances sur le territoire. Fort de son expérience, Harald Egidi retient de ce long parcours participatif la leçon suivante : « Ne prêchez pas et n’édulcorez pas les choses, mais restez toujours au niveau factuel et travaillez de manière équilibrée et axée sur les solutions ».

Un Parc national où la protection est progressive

Le Parc national Hunsrück-Hochwald a une superficie de près de 10 000 ha. Il est entouré de forêts et de cultures. L’altitude varie de 320 à 816 m et les précipitations annuelles s’élèvent en moyenne à 1 200 mm. La région est considérée comme froide, comme en témoigne une modeste piste de ski qui ne doit plus beaucoup servir dans le contexte du réchauffement climatique. Le sous-sol est composé de quartzite et appartient au système géologique du Dévonien. La forêt occupe 98 % de la surface, les autres biotopes sont des zones tourbeuses, des éboulis rocheux, des prairies et des ruisseaux. Les objectifs des parcs nationaux allemands définis dans la loi fédérale sur la protection de la nature sont de favoriser le déroulement non perturbé des processus naturels, développer l’observation scientifique de l’environnement et mettre en pratique l’éducation à l’environnement ainsi que les expériences de nature pour la population.

Le Parc possède un zonage avec trois types bien déterminés : les zones en libre évolution où la forêt est laissée à elle-même, les zones en développement ou en transition qui vont devenir progressivement des zones en libre évolution et enfin les zones tampon ou d’entretien où des mesures de gestion et de développement sont possibles, en premier lieu pour la conservation de biotopes particuliers du point de vue de la protection de la nature, comme par exemple les prairies à arnica ou les zones humides à restaurer en bouchant les fossés de drainage, et également pour l’approvisionnement en bois de chauffage des habitants. Les rangers du parc peuvent chasser en cas de dommages signalés à l’extérieur du territoire protégé et en fonction du suivi des cervidés effectué dans le parc, mais pas dans les parties en libre évolution. La mise en libre évolution du territoire du Parc national se fait de façon graduelle : 25 % à la création en 2015 (50 % en zone de transition et 25 % en zone tampon), 50 % en 2025 (25 % en zone de transition et 25 % en zone tampon) et 75 % en 2045 (25 % en zone tampon). Lors d’une visite en 2019, le directeur reconnut que le Hunsrück-Hochwald était un « parc national en développement », sous-entendant ainsi qu’il le serait au terme des 30 ans avec 75 % de la surface en libre évolution. Durant une rencontre récente en 2025, il a indiqué que 58 % du parc était déjà en libre évolution.

Des missions plus ou moins faciles à remplir

La première mission du Parc national – favoriser le déroulement spontané des processus naturels qui plus est en forêt – peut paraître simple, mais en réalité elle est difficile à mener. Les forêts du parc ont été fortement transformées pour les besoins humains et cela depuis un passé plus ou moins lointain comme en attestent les nombreuses charbonnières recensées. Cela se traduit notamment par les faibles quantités de bois mort et les vastes plantations d’épicéas, sans oublier d’autres espèces allochtones comme le mélèze et le douglas. Ainsi les forêts du Parc national sont composées de 45 % d’épicéas et de 40 % de hêtre, l’espèce naturelle la plus présente dans cette région (parmi les autres espèces présentes : les autres feuillus, le douglas, le bouleau, le mélèze d’Europe et le chêne). Or le réchauffement climatique affaiblit l’épicéa qui n’est pas dans sa station naturelle et en peuplement pur, ce qui le rend plus sensible aux scolytes, coléoptères qui se développent sous l’écorce et sont soumis à des phases épidémiques entraînant des mortalités importantes qui devraient s’accentuer avec les évolutions climatiques. Si le Parc national s’est donné 30 ans pour passer à 75 % en libre évolution, c’est pour éliminer les peuplements purs d’épicéas en pleine forêt, mais aussi dans les zones tourbeuses qui furent drainées dans le passé pour y planter ce conifère. Le Parc national a donc eu recours à des coupes rases, ce qui n’a pas manqué de choquer le public pour qui une telle pratique est incompatible avec un site protégé. Le Parc national effectue également des plantations de hêtre sous épicéas pour faciliter une transition vers le feuillu. Les Allemands mettent en œuvre cette pratique sylvicole depuis longtemps pour éviter un retour de l’épicéa en peuplement mono-spécifique après les mortalités dues aux scolytes comme je l’avais déjà constaté dans le Parc national du Harz en 2002. C’est cette gestion de l’épicéa qui entraîne un zonage très morcelé des forêts en libre évolution et celles en transition. Les zones en libre évolution d’un seul tenant dépassent à peine 1 000 ha et sont entourées de zones de transition et de zones tampon, voire mitées par des zones d’épicéas. Même quand la libre évolution aura atteint les 75 % du parc, le slogan des parcs nationaux « Urwald für Morgen » (forêt originelle pour demain) laisse clairement entendre que des forêts commerciales ne peuvent pas redevenir des forêts naturelles en quelques décennies.

C’est la mission d’observation scientifique de l’environnement qui semble la plus accomplie, avec près d’une quarantaine d’études en 10 ans (1), inventaires et suivis continus ou monitoring qui touchent des espèces ou groupes d’espèces (chauves-souris, chat forestier, cervidés, coléoptères, fourmis, pics, mollusques, lichens, mousses, plantes, champignons) et des habitats (forêts, ruisseaux, blocs rocheux, sources, marais tourbeux). Un monitoring existe pour les forêts des parcs nationaux à raison d’un point tous les 250 m, soit près de 1 700 placettes permanentes dans le Hunsrück-Hochwald. Il permet de suivre l’évolution des arbres, de la végétation au sol, du bois mort et de l’impact des cervidés dans le contexte particulier du changement climatique. Il est complété d’un suivi spécifique des scolytes et de la mortalité des arbres. Il existe d’autres suivis spécifiques comme celui de la génétique du chat forestier (qui peut se croiser avec le chat domestique), des sources, des tourbières, des champignons, des cervidés (par comptage nocturne) et des grands carnivores. A noter la découverte de deux nouvelles espèces endémiques de ce massif par des chercheurs de l’université de Coblence : l’algue rouge du Hunsrück (Hoefkenia hunsrueckensis) dans les ruisseaux marécageux et le lichen verruqueux de Hunsrück (Verrucaria hunsrueckensis) sur des rochers. Le Parc national abrite évidemment des espèces remarquables comme la cigogne noire, le grand corbeau, le grand-duc d’Europe et la chouette de Tengmalm. Le castor est de retour depuis la partie sarroise du parc et la présence du loup a été révélée en 2023 par un piège photo.

La mission de sensibilisation et d’éducation à la nature est remplie par des guides du Parc pour les groupes de touristes et pour les jeunes (de la crèche aux niveaux scolaires supérieurs) et grâce aux expositions, dont celle qui présente les caractéristiques écologiques du territoire dans l’un des trois sites d’entrée du Parc national. Il est proposé aux jeunes de devenir ranger junior au travers de randonnées, d’excursions, d’exercices de terrain, de feux de camp, de connaissance sur les espèces et sur la protection de la nature. Le parc organise régulièrement des conférences-débat destinées aux citoyens. Il mise aussi sur le tourisme de nature au travers de circuits pédestres, cyclistes et propose des nuits sous tente en forêt dans des sites aménagés (avec des plates-formes en bois) pour les familles ou les randonneurs. Il existe également un oppidum celtique dans la partie sarroise du parc.

Ce passé explique l’emblème du parc : un chat forestier représenté d’après un motif celte. Le parc a un partenariat avec les hôtels, restaurants et campings de la région. Une enquête auprès des visiteurs situés à 1 à 2 h de voiture du parc a permis de montrer que 53 % sont Hollandais et 72 % viennent pour la randonnée. Il existe un train qui relie Coblence au Parc national.

Des défis à relever sur le plan socio-économique et écologique

Si la population a accepté le Parc national dans le Hunsrück, ce n’était pas le meilleur choix sur le plan écologique. De l’avis des scientifiques, il y a trop d’épicéas et un retour vers la forêt naturelle est beaucoup plus compliqué. Laisser faire les scolytes est un choix qui a été adopté dans le Parc national du Bayerischer Wald, mais dans la forêt qui repousse l’épicéa reste majoritaire. Avec le réchauffement climatique, la mortalité va s’accentuer et avec elle les surfaces à « gérer » pour ne pas repartir sur une trajectoire résineuse alors que la forêt feuillue est la forêt naturelle. C’est la preuve que lorsque l’homme modifie profondément les écosystèmes, la nature qui reprend ses droits peut avoir du mal à se restaurer, mais après tout l’écologue est peut-être trop pressé et doit faire plus confiance à l’incroyable capacité de cicatrisation de la nature avec le temps. L’autre défi est celui de la forme du parc, tout en longueur (environ 30 km), mais avec une faible largeur (de 2 à 7 km), ce qui augmente fortement les effets de lisière avec les milieux adjacents et de potentielles interactions négatives pour la faune et la flore.

Comme le constate l’ancienne responsable des réserves forestières du Land qui a suivi l’émergence du parc, ce dernier fait face à une certaine déception de la part de la population locale. Alors que le Parc national a été présenté comme un outil de développement régional, le Land a peu investi dans les infrastructures touristiques et la mobilité, limitant les retombées économiques pour les habitants. Ce manque d’investissement s’explique en partie par le fait que la Rhénanie-Palatinat est l’un des Länder les plus pauvres d’Allemagne.

Le Hunsrück-Hochwald illustre bien la particularité allemande en matière de Parc national, où la libre évolution des forêts est un prérequis et où le sauvage fait l’objet d’une éducation auprès des jeunes et d’une sensibilisation auprès des visiteurs, alors que ce mot fait peur dans les campagnes françaises…

* Ecologue

(1) https://www.nlphh.de/forschungsband/

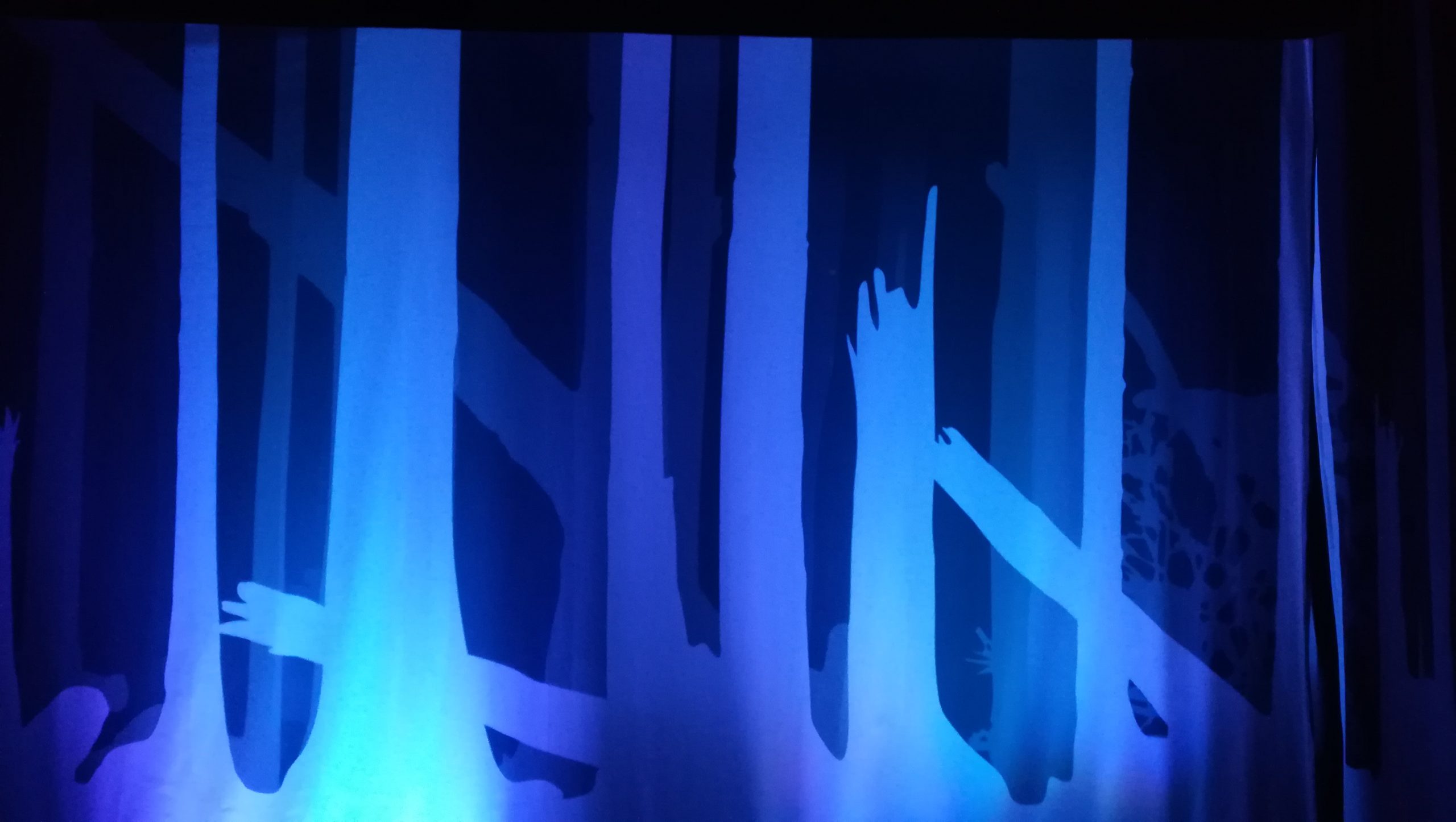

Photo du haut : la hêtraie est la forêt naturelle du Parc national Hunsrück-Hochwald, en Allemagne © Jean-Claude Génot